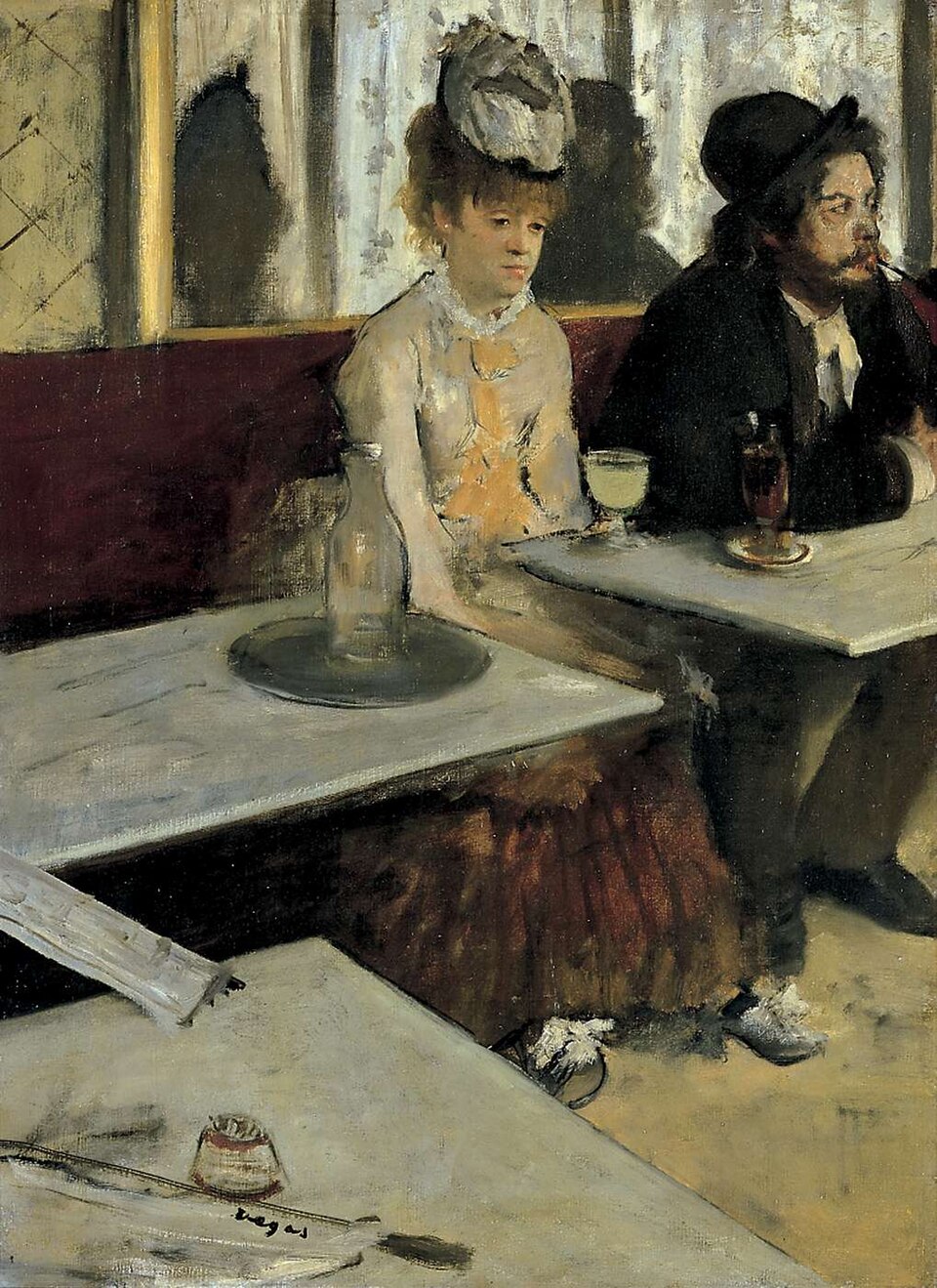

Due sguardi persi nel vuoto. Non nei telefonini. Non sulla strada. Nemmeno nel sovra-pensiero, luogo pieno di disattenzione cosciente. Persi in un vuoto che è sostanza e modifica la realtà circostante. Andiamo al sodo: i tavolini fluttuano. Non ci sono le gambe. Una volta notato questo tutto il mondo fluttua e niente è più come prima. Mi viene in mente il film di Linklater Waking life in cui il colore non riesce a rimanere dentro ai protagonisti. In una scena del film il protagonista non riesce ad ancorarsi a questo mondo, si aggrappa per non volare egli stesso via. Qui, in questo quadro i contorni ci sono ancora, tutto forse appare più solido ma fino ad un certo punto. Oltrepassando la visione le cose potrebbero scomparire da un momento all’altro. Lo sguardo fuori dal mondo e gli errori di realtà (le gambe del tavolino) situano la coppia fuori dall’appartenenza alle cose. Questa Parigi è amata ed è contestata, quella che si fa strada non è una linea cortese. Se Manet lo aveva già ben spiegato, che sotto la città ribolle qualcosa, ora questo ripiombare magmatico nella vera città, il gemello cattivo di quella che si mostra al mondo, è diventato un punto senza ritorno. Non c’è nessuna Venere che esce dalle acque ed è oramai impossibile che ci sia. Parigi non è un’arcadia e la sua rappresentazione pittorica è una solitudine. Forse si tratta della velocità, un tema che ora, associato alle carrozze, farebbe sorridere, tuttavia che allora veniva percepito come radicale, velocità nuova, quasi instantanea; velocità ebbrezza, luogo di incontro e di perdizione, di solitudine in mezzo alla gente. Cosa accade? Non sappiamo parlare? Non è necessario? Quel che è necessario è che bisogna produrre, consumare, inebetirci, intontirci.

In una scena di Sid e Nancy il poliziotto dice, più o meno: “sai perché facciamo entrare l’eroina, perché in questo modo non ci sarà mai nessuna dannata rivoluzione”. E però no, nemmeno esattamente questo, non il controllo e la rivolta punk è il centro di questo dipinto. E forse nemmeno Aaronosky in quel suo disperato groviglio verso l’inferno che è Requiem for a dream ci lascia guardare bene, con la giusta distanza. Questo discorso invece è più delicato e meno drammatico. Da una parte meno denuncia e più osservazione, dall’altra più esistenzialista e intimo. Questo non è un discorso morale, anche se da certi angoli lo è, ma è definitivamente uno sguardo sull’assenza. Waking life è un buon referente, poiché si tratta dell’incertezza, del dubbio di essere vivo, del fluttuare stesso. Inebetiti forse da questa velocità, da queste opportunità, fluttuiamo in un’autodistruzione che più che una protesta è un risultato, quasi algebrico. La falsa pittura di genere che ci disegna buoni e puri, discendenti di una grande epoca, è ormai morta. Tutto è avvolto nella visione di un attimo rubato, perduto, offuscato. La sensatezza di una Stagione all’inferno fa capolino. Rimbaud è ritornato dalle sue letture sopra Goethe e Shakespeare pronto per la Stagione. Rimbaud è un luogo (e libro) di non ritorno necessario per poi abbandonare la scrittura. Le parole stesse sono l’arma con cui scriviamo la nostra via d’uscita, ma anche la gabbia che viene rotta solo dalla vita.